CHAPITRE 12 : INSTALLATION DE STOCKAGE DES RÉSIDUS

La construction de barrages d’installations de stockage de résidus (ISR) est souvent un élément essentiel des projets miniers.

Ce chapitre couvre les principaux termes généraux, techniques et matériaux utilisés dans la construction de barrages et c’est un complément aux informations sur les ISR du chapitre 4. Il vise à donner une vue plus approfondie des types de barrages, des propriétés des matériaux, de la stabilité du sous-sol, des zones à problèmes potentielles et des méthodes d'analyse et de contrôle pour les atténuer, ainsi qu'à donner des idées de lectures complémentaires sur le sujet.

Construction de barrages

En général, les trois principales fonctions d'un barrage sont les suivantes : un barrage est une construction destinée à retenir et stocker de l'eau et/ou des matériaux. Il est doté d'un exutoire et d'un déversoir permettant de contrôler en toute sécurité le niveau d'eau du barrage et d'éviter tout débordement incontrôlé. De nombreux barrages comptent sur la gravité ; le poids des matériaux de construction fournit la force qui maintient le contenu du barrage en place. Les barrages d'eau sont imperméables pour retenir l'eau. Cependant, les installations de stockage de résidus (ISR) sont des barrages en remblai semi-perméables, construits pour permettre une infiltration contrôlée. Les infiltrations collectées dans le drain du barrage et l'eau de sortie d'une ISR sont généralement collectées dans un bassin de sédimentation. Avant sa libération dans le récepteur en aval, l'eau est analysée et peut être traitée afin d'éviter tout risque de pollution environnementale ou de dommage aux ressources en eau potable en aval.

La conception d'un barrage

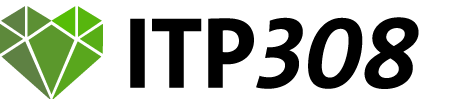

Les principaux éléments de conception d'un barrage peuvent varier en fonction de son but, ses caractéristiques, les quantités de résidus à déposer, ainsi que des propriétés et la quantité de matériaux disponibles pour sa construction. Un barrage de stockage de résidus en remblai peut contenir les composants techniques suivants (figure 2).

- Fondation (la base stable sur laquelle un barrage est érigée)

- Noyau (ou membrane, retient l'eau en amont du barrage)

- Coque/carcasse (retient les résidus stockés dans le barrage)

- Filtre de transition (maintient le matériau du noyau en place, assurant le fonctionnement du noyau au fil du temps)

- Drain interne (collecte les infiltrations, réduit la quantité d'eau dans la coque/carcasse du barrage en aval et assure sa stabilité)

- Drain de pied (collecte les infiltrations, réduit la quantité d'eau dans le pied du barrage en aval et assure sa stabilité)

- Enrochement (protection de la surface de la coque/carcasse contre l'érosion par des vagues ou des eaux courantes)

Figure 2. Schéma de la construction d’un barrage.

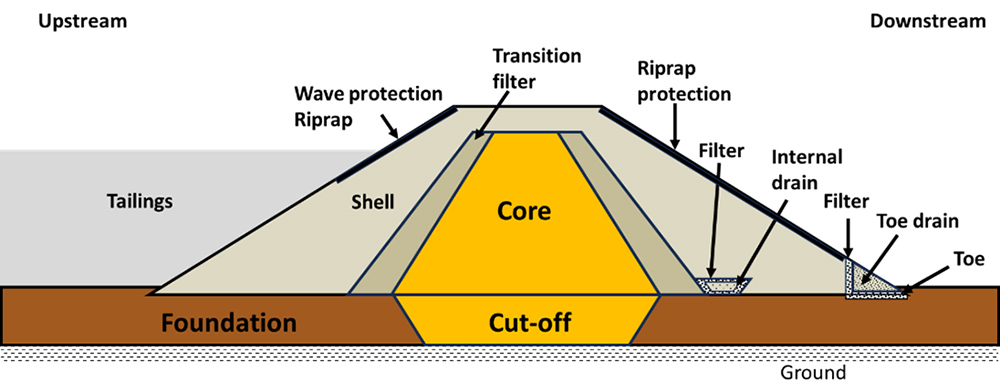

Les barrages d’ISR sont généralement agrandis et prolongés au fil du temps. Il existe trois principales façons d'augmenter la capacité du barrage : surélever le barrage en amont, en aval et en axe centrale. Chacun de ces concepts présente des avantages et des inconvénients. L'élévation en amont nécessite le moins de matériaux de construction, mais chaque élévation vers l'intérieur diminue le volume de stockage des résidus disponible. L'élévation en aval augmente le volume de stockage des résidus à chaque extension, occupe une superficie beaucoup plus importante et nécessite des volumes de matériaux de construction de plus en plus importants (figure 3).

Conception d'une construction de barrage

Les barrages à résidus sont généralement des barrages en remblai, construits par l'utilisation d'agrégats et de sols disponibles localement. Dans de nombreux cas, des fractions de stériles et des matériaux de terre excavés appropriés peuvent être obtenus directement de l'exploitation minière. Il n'est pas rare que des carrières temporaires dédiées soient ouvertes pour fournir des matériaux présentant les caractéristiques requises pour la construction d'éléments spécifiques d'un projet de barrage (par exemple, le noyau du barrage).

Stabilité et érosion

Les matériaux grossiers et lourds peuvent résister aux forces d'érosion de l'eau et du vent, tandis que les matériaux à grains fins peuvent être plus sensibles à l'érosion et être emportés par les fortes pluies ou emportés par le vent de la surface d'une plage sèche dans une ISR. Les propriétés d'un matériau granulaire présentant différentes teneurs en eau peuvent être comparées à celles d'un château de sable sur une plage. Ce château ne tient debout que si la teneur en eau est dans l'intervalle correct. Une teneur en eau trop faible dans les pores peut permettre de créer un mur, mais les grains s'effriteront. Si la teneur en eau est trop élevée, ou si le matériau est complètement sec, il sera impossible de construire le mur du château de sable. Les granulométries très fines, comme l'argile et le limon, présentent des propriétés très différentes de celles du sable et des matériaux plus grossiers. En raison de leur petite taille de particules, les forces de cohésion physique sont beaucoup plus fortes. C'est pourquoi l'argile et le limon forment parfois des murs verticaux stables dans le temps. Mais dans ce cas également, la teneur en eau est cruciale. Cependant, si la teneur en eau est trop élevée, le matériau à grains fins peut devenir instable et être sujet à une déformation plastique, susceptible de provoquer des affaissements et des glissements de terrain.

Utilisation de matériaux spécifiques dans les éléments de construction des barrages

Les matériaux limoneux sont généralement évités dans la construction de barrages en raison de leurs mauvaises caractéristiques techniques (potentiellement instables, risque de liquéfaction). Les couches limoneuses et argileuses du sous-sol sont également indésirables, car leur teneur en limon peut impacter les coûts liés aux fondations et à la conception du barrage afin d'atténuer les risques futurs pour sa stabilité. Selon la roche hôte, les résidus miniers peuvent contenir des quantités considérables de limon. Ceci doit être pris en compte lors de la conception et de l'exploitation d'une ISR. Les fondations du barrage sont généralement constituées de roches ou de terre et soutiennent le remblai du barrage, assurant ainsi la stabilité aux charges verticales et horizontales. Les couches perméables dans les fondations, même non exposées en surface, peuvent représenter un risque pour la stabilité du barrage (infiltration sous le barrage) et sont indésirables dans les fondations. Selon le contexte, une fondation de barrage peut être construite dans le cadre de la construction du barrage, remplaçant de sol impropre par des matériaux ou des éléments techniques appropriés. Des matériaux à grains fins (argile) sont utilisés dans les couches quasi-imperméables telles que le noyau ou la membrane du barrage. Les matériaux sableux sont couramment utilisés comme matériaux filtrants. Les matériaux à gros grains sont utilisés dans les coques/carcasses et les fondations des barrages, pour le drainage (drain interne, drains de pied) et la stabilité des barrages.

Stabilité des fondations – Propriétés du sous-sol

Il est essentiel de connaître les caractéristiques du sol ou des matériaux granulaires destinés à servir de fondations ou de matériaux de construction pour bâtir les différents éléments d'un barrage. Il est également important d'étudier la stratigraphie, les couches et les matériaux présents dans le sous-sol du site prévu de construction d'un barrage. Par exemple, un sous-sol latéritique riche en argile n'est pas adapté aux fondations d'un barrage. Plusieurs méthodes d’investigation sont disponibles pour évaluer correctement les propriétés des matériaux et de effectuer des calculs géotechniques de mécanique des sols. Des procédures d'échantillonnage et d'investigation standardisées permettent d'éviter les erreurs potentielles susceptibles d'affecter la qualité des résultats d'analyse ultérieurs.

Méthodes d'enquête

- Excavation d'une fosse pédologique pour cartographier les couches superficielles et prélever des échantillons.

- Cartographie du sol ou de la roche par forage, prélèvement de sédiments ou de carottes de forage pour l'échantillonnage des matériaux et l'analyse géotechnique.

- Méthodes géophysiques : géomagnétique, sismique, électromagnétique. Souvent utilisées en combinaison avec un programme de forage pour vérifier les résultats.

- Télédétection : radar à balayage laser ou radar interférométrique d'ouverture synthétique (LiDAR et InSAR, respectivement).

Méthodes d'analyse

- Analyse de taille et distribution granulométrique, essais en laboratoire sur des échantillons de terrain. La taille de l'échantillon requis augmente rapidement avec la granulométrie du matériau échantillonné.

- L'épreuve du pénétromètre statique (CPT) est une méthode courante pour évaluer les propriétés géotechniques des sols et des sédiments. Une tige munie d'une pointe conique est enfoncée dans le matériau tout en mesurant le taux de pénétration, le frottement du manteau de la tige et la pression interstitielle générée à la pointe. Ce test est souvent utilisé en combinaison avec l'analyse granulométrique.

- L'analyse chimique, les essais en laboratoire sur des échantillons prélevés sur terrain peuvent être pertinents dans certains contextes géologiques. Certains matériaux, comme par exemple des sols ou roches sulfurés [ou sulfatés], peuvent ne pas convenir à la construction en raison d'un drainage acide accru[, de la libération d'anions et de cations, et de leur interaction avec les matériaux de construction du barrage].

- Analyse de la résistance au cisaillement, essais en laboratoire sur des échantillons de sol ou de sédiments pour évaluer la résistance des matériaux sous contrainte.

- Visualisation et modélisation par ordinateur des données disponibles telles que la cartographie géologique, les mesures sur le terrain et les résultats d’analyse[, ainsi que la modélisation numérique 2D ou 3D et l’analyse informatique des modes de défaillance potentiels].

Rupture de barrage – causes courantes

La rupture d'un TSF pourrait entraîner des événements catastrophiques telles qu'un écoulement massif en aval et des crues soudaines, ainsi qu'une pollution potentielle de vastes zones et des pertes humaines. Les causes courantes de rupture de barrage sont les suivantes :

- Le volume de remplissage du barrage dépasse la capacité prévue, ce qui entraîne l'échec de la construction.

- Les propriétés techniques, la distribution et le remblai des résidus pendant le remplissage du barrage ne sont pas conformes à la conception initiale du barrage.

- La conception ou les fondations du barrage ne sont pas adaptées pour résister aux impacts externes, tels que le risque sismique de la région (si pertinent).

- Sécheresses épisodiques/fortes précipitations, crues soudaines dans le bassin versant en amont.

- Défaillance technique ou dysfonctionnement des éléments ou équipements du barrage (noyau du barrage, exutoire du barrage, équipement de surveillance ou d'urgence, déversoir d'urgence).

- Études du sous-sol inadéquates avant la construction ou l'agrandissement du barrage.

- Conception inadéquate pour moderniser/agrandir les barrages existants afin de faciliter le stockage d'un volume de déchets plus important ou modification de la conception technique du barrage.

- Surveillance et contrôle qualité insuffisants pendant la construction, l'exploitation, la remise en état ou le déclassement du barrage, ne détectant pas des risques potentiels à temps.

Atténuation des risques et des conséquences de la rupture d’un barrage

Le risque de rupture d'un parc à résidus (TSF) peut être atténué par une planification appropriée afin de garantir que le barrage puisse contenir un volume de sécurité supplémentaire pertinent, en combinaison avec des mesures de sécurité appropriées telles que des déversoirs d'urgence. Les propriétés physiques des matériaux de construction du barrage, du sous-sol et des résidus contenus dans le barrage sont tout aussi importantes. Le sous-sol doit être étudié afin de vérifier l'absence de couches plus profondes cachées susceptibles de compromettre son utilisation comme fondation stable pour la construction d'un barrage. Les caractéristiques et le comportement des matériaux peuvent, dans certains cas, changer considérablement sous l'effet de vibrations ou de pressions interstitielles élevées. Une pression interstitielle élevée dans un barrage ou un niveau d'eau élevé dans la coque/carcasse du barrage en aval diminue généralement la stabilité du barrage et indique un risque potentiel de rupture accru. À mesure que la friction entre les particules diminue, la capacité du barrage à retenir en place les résidus et l'eau en amont s’abaisse. Si le matériau de l’ISR est saturé d'eau et que la plupart des pores sont plein d'eau, la pression interstitielle augmente. Si les pores sont remplis d'air/de gaz, la pression interstitielle diminue.

Si la construction, l'exploitation et la surveillance du barrage sont adéquates, l'opérateur peut identifier et réagir efficacement en cas de modification des infiltrations et/ou la surface de la coque/carcasse du barrage. Des canalisations sont souvent identifiables par des infiltrations discrètes au pied du barrage, ou par des dolines sur le dessus ou les flancs. L'évaluation de la sécurité des barrages est une activité continuelle et itérative comprenant :

- Planification à long terme de l'exploitation minière et des bassins de résidus miniers, permettant de prévoir à temps les améliorations nécessaires ou les changements (climatiques) affectant le barrage ou son bassin versant.

- Formation et éducation réguliers des compétences de la main-d'œuvre.

- Assurance que la conception du barrage est appropriée aux opérations et au type de résidus, et que la conception des fondations du barrage est basée sur des études du sous-sol.

- Assurance d’un processus approprié d’autorisation/concession/évaluation de l’impact environnemental.

- Assurance de la mise en place d'une planification, d'une surveillance et d'un contrôle continus des opérations. Des enregistrements continus des mesures et résultats d'analyse doivent être disponibles. Les anomalies doivent être abordées et examinées.

- Contrôles réguliers par les autorités pour garantir la conformité des opérations avec les autorisations pertinentes, des programmes de surveillance et des mesures de sécurité sont en place.

- Assurance que les équipements de sécurité, l’exutoire et déversoir d'urgence sont entretenus et opérationnels.

- Assurance que les plans de remise en état n'affecteront pas la capacité de l’ISR à maintenir un stockage sécurisé (par exemple, racines d'arbres pénétrant dans le noyau du barrage, créant des voies d'infiltration).

- Identification de l'occurrence et de l'évolution des infiltrations (localisation, quantité), reconnaissance des changements dans la topographie du front de barrage/de la surface du terrain adjacent (tassement/affaissement, renflement, fissures).

- Analyse régulière de l'eau libérée du bassin de sédimentation d'une ISR (par exemple, éléments chimiques pertinents, pH, turbidité).

- Surveillance et analyse des ressources en eaux souterraines adjacentes en aval.

Supervision gouvernementale des ISR

Les responsables gouvernementaux chargés de la supervision d'une ISR doivent rester en contact avec l'opérateur et les parties prenantes concernées, telles que l'administration municipale locale ou régionale. L'objectif est de garantir le respect effectif de la législation et des normes environnementales. Les autorités, en collaboration avec l'opérateur de l’ISR et les parties prenantes concernées, doivent juger et évaluer des scénarios de risques potentiels liés au site (type de résidus, taille et topographie du bassin versant en amont, utilisation des terres/établissements /zones protégées en aval, impact potentiel d'une rupture de barrage). En règle générale, l'opérateur de l’ISR et les autorités compétentes organisent des réunions régulières pour discuter de l'exploitation et de la supervision. En cas d'incident, quelle que soit sa gravité, celui-ci doit être immédiatement signalé aux autorités compétentes, y compris les mesures d'atténuation. Lors du suivi de l'incident, les mesures prises et les mesures préventives visant à éviter qu'il ne se reproduise doivent être présentées.

Surveillance, inspections et instrumentation des barrages à résidus

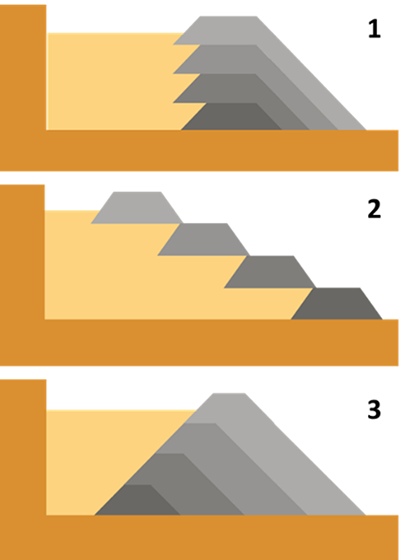

La surveillance des ISR doit être effectuée quotidiennement afin de détecter et de minimiser les risques de rupture de barrages dus, par exemple, aux ruptures de talus, aux tassements par glissement des résidus dû à la construction en amont, aux tremblements de terre, à la liquéfaction et à l'érosion (interne et externe). Les paramètres à mesurer sont les infiltrations, les déplacements (superficiels, internes), la pression interstitielle, la contrainte totale (potentiel de fissuration) et la qualité de l'eau (turbidité, érosion interne).

Des contrôles d'infiltration sont effectués pour quantifier le l’écoulement d'eau traversant le barrage, évaluer l'efficacité de la zone imperméable du barrage, estimer la relation entre l'infiltration et la charge du réservoir et obtenir des tendances à long terme de l'infiltration. L'infiltration est mesurée du côté aval du barrage, tandis que l'eau est collectée en un ou plusieurs points, puis acheminée par des canalisations vers une chambre de mesure située au pied du barrage en aval. Dans cette chambre, la quantité d'infiltration est mesurée par une encoche en V (charge d'eau au-dessus de l'encoche en V, mesure manuelle/automatique par une échelle graduée fixe) (figure 5) ou par un limnimètre (mesure automatique).

Des contrôles de déplacement interne sont effectués pour surveiller les mouvements et déformations du sous-sol, notamment les déplacements horizontaux, verticaux et longitudinaux. L'objectif des mesures est de détecter les zones de mouvement et de déterminer si le mouvement est constant, en accélération ou en réponse à des mesures correctives. Il est également important de vérifier que les déformations respectent les limites de conception (pendant la construction, pendant et après la mise en eau). Méthodes de mesure : inclinomètres (possibles à l'horizontale et à la verticale) et extensomètres (déplacements longitudinaux, installés horizontalement et parallèlement à l'axe du barrage) (figure 6).

Les mesures de pression interstitielle sont effectuées par des instruments de pression installés dans des trous de forages, depuis la surface du sol jusqu'à la profondeur souhaitée. Des mesures régulières ou continues de la pression interstitielle et de la nappe phréatique permettent de détecter des changements pouvant indiquer une infiltration ou une fuite canalisée. Dans la construction de barrages, la pression interstitielle peut être utilisée pour le contrôle et la surveillance des infiltrations (figure 6). Les instruments de pression sont généralement installés dans les fondations du barrage, en aval du barrage ou dans les piliers latéraux (supports de barrage). Les instruments utilisés sont : des capteurs (électroniques et pneumatiques), un filtre ou cellule Casagrande installé dans un tube en plastique (manomètre ou capteur électrique), et des piézomètres (capteurs de pression d'eau).

La mesure de la qualité de l'eau permet de détecter les premiers signes d'érosion interne au sein du barrage. Une eau d'infiltration boueux contenant des particules de sol dispersées peut indiquer une érosion interne. Des paramètres tels que la turbidité (indicateur de sédiments en suspension très fins), le pH et la chimie de l'eau (une eau acide et riche en métaux peut indiquer une oxydation au sein du barrage) sont souvent mesurés. La mesure de la température de l'eau permet d'identifier des fuites, des couches gelées, et est importante pour évaluer le potentiel de fissuration total. La température est mesurée à l'aide de fibres optiques et de thermocouples, par exemple.

Figure 6 : Figure conceptuelle des mesures, instruments, dans une construction de barrage.

Dans l’ensemble, lors de la conception d'un barrage, la pression de l'eau (également appelée pression hydrostatique) et la perméabilité (capacité d'un matériau à laisser passer les fluides et les gaz à travers ses pores) doivent être comptabilisé. La perméabilité est influencée par la répartition, la forme et la quantité relative des espaces interconnectés (pores) disponibles pour le transport dans le matériau concerné. La pression en amont, par exemple la hauteur d'une colonne d'eau libre ou dans les pores en amont, influence également la perméabilité.

Inspections visuelles

Les inspections visuelles doivent faire partie du programme de surveillance et être réalisées à l'aide d'une liste de contrôle. Elles peuvent inclure des patrouilles à pied sur les barrages, les galeries et les tunnels. À ces endroits, recherchez les dommages ou les tassements, les dolines, les signes de mouvement, les fissures, ainsi que des fuites et turbidité visibles (figure 7). Vérifiez également les déversoirs, les vannes, le fonctionnement des différents équipements, les anomalies de l'instrumentation et autres anomalies sur le site.